夏から秋にかけてのバス釣りで高いビッグフィッシュ率を誇る「菱藻」。しかし、延々と続く菱藻群を前に「どこで釣ったら良いのか分からない…」そんなこと有りませんか?

実は広大な菱藻群の中でも、釣れる場所と釣れない場所がハッキリと別れていて、釣れる場所は案外狭く限られていたりします。

今回は釣れるヒシ藻の見つけ方や、ビッグフィッシュを釣るためのオススメルアーを紹介したいと思います。

菱藻(ヒシモ)とは?

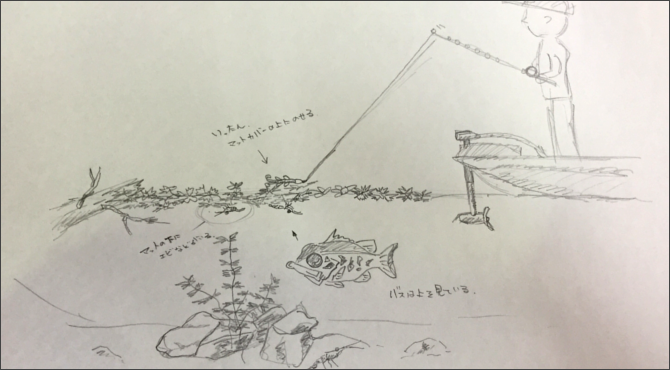

ヒシ藻とは水面に浮く水草の一種で、季節的には7月から10月頃のあちこちの浅瀬に出そろってくる水面を覆うマットカバーです。ヒシ藻は完全な浮草ではなく、長い茎が池の底に続いていて縦ストラクチャーの要素も含んでいます。

そんなヒシ藻はバスにとって夏の暑さをしのぐ日陰であったり格好の餌場でもあり、身を隠せれる一級の釣り場になるので、見つけたら狙わない手はありません。

エリアの絞り方

ヒシ藻での釣りで重要なのがエリアの絞り方です。小規模なヒシ藻ならば隅から隅まで釣れば結果が出ますが、広大なヒシ藻群も珍しくありません。

①エサの有無。

最重要!ブルーギル、エビ、小魚が居なければ、ほぼほぼバスも居ないと思って良いと思います。

②風、流れ。

湖流だったり、風が吹いて水が動いたりする事も重要になってきます。

③マニアックな釣り方

餌となる小魚やザリガニなどの産卵期の行動などを把握するとバスの動きも分かったりします。

基本的な釣り方

引っかかりやすい場所での釣りになるので、基本的に引っかかりにくいフロッグやオフセットフックを使ったノーシンカーの「トップウォーターゲーム」か、ワームを使ったテキサスリグやラバージグの「フリッピング、ピッチング」の釣りになります。

まずヒシを釣りする過程で大事なことは、状況判断。前項の①のエサの有り無しなどを見極めるには、ある程度早いスピードで移動しながら釣りをしていきます。

例えば具体的に言いますと、フロッグで流しながらブルーギルがエサをついばむ音が聞こえる場所を探す。その他では、テキサスリグで広範囲を釣りをする場合3/4ozぐらいのヒシ藻へのフリッピンにしては軽めのウエイトのシンカーを使い手返しを早く、その重さでそっとルアーが入り込めるぐらいのカバーの薄い手前側だけを狙うと言うことです。(実はこれだけでも相当釣れます…)

そしてブルーギルや小魚が居る場所を見つけた時、初めてゆっくり釣りします。重い1ozのテキサスリグで奥の厚くなったヒシを丁寧に探ったり、フロッグを何度も同じ場所にキャストしてバスのスイッチを入れたりして狙っていきます。

ボートの場合、魚にプレッシャーをかけない様にと魚探の電源をオフにする方法がありますが、私はそれよりも生命感の有無を確認する為に魚探の電源は入れるようにして、情報を得るようにしています。

オススメのルアー

ヒシ藻の釣りでオススメなルアーが、ベビーブラッシュホグのテキサスリグです。カーリーテールと、手の形をしているフィンの部分、あのコンパクトなボディーに視覚要素の強いカーリーテールと、水押しができるフィンを持っているのがデカいバスを引き寄せます。

テール側にボリュームがあるため、カバーに入った時のワームの姿勢が、最初はシンカーが下になり、水中で止めた後、ゆっくり倒れていく動きになり、ザリガニが自然と漂う動きを演出してくれます。

フロッグ

フロッグでオススメはOSPのスケーティングフロッグです。コンパクトで非常にフッキング率が高いフロッグで、実績が高いカラーはトップウォーターでは定番になりつつある「黒」ですね。

パワー重視のタックル

ヒシの中からバスを引きずり出す釣りになるので、必然的に「長くて硬めのロッド」になります。しかし、ただ長くて硬いロッドだと、バラシの原因になったりと釣れない原因になってしまいます。

フリッピングやピッチングでは、キャスト時にグリップエンドがお腹に当たってしまいやり辛いので、リールからグリップエンドの長さが短く、取り回しのしやすいものが扱いやすいです。そして、パワーがあるものの曲がる竿がバイトを弾く事なく、かつバラさないロッドなので、いわゆる「ただの棒」ではないロッド選びが重要になってきます。

ヒシでのフロッグの釣りでフリッピングロッドの様な強いロッドが基本になります。竿先がスッと入ってくれる様な竿先を持ちつつ、H〜XHて7ft前後のロッド選びが使いやすいと思います。

リールは剛性がある物

リールは共通して剛性重視。そして太いラインを巻ける物で、こちらも強度がある物になります。間違ってもフィネス用のリールは使わない様に!スプールが変形したりシャフトが曲がってしまう原因になります。

右利きの管理人ですが、以前は左ハンドルを使ってました。しかし最近は右ハンドルに変更しています。フッキングパワーが上がる事もひとつの要因ですが、最近は疲れなさも感じています。どうしても持ち替えないスタイルだと、ロッドを持っている手が疲れてしまいますが、右ハンドルにすることにより持ち替えることになるじゃないですか。その持ち替えることによって負担が分散され、集中力が長続きするのを実感しています。

ヒシ藻を釣る時の大事な秘密

ヒシを釣りする上で、とってもシークレットな釣り方に、ボトムや中層で誘って食わすのではなく、表層で誘って食わすことがあります。バスが浮いてる水深にワームを合わせるのではなく、バスに上を向かせてバイトさせるイメージです。

ヒシ藻にワームを隠してしまうイメージでフリップする感じですかね。

最後に…

ヒシ藻を釣る上で最重要なのは、バス以外の魚(ベイトフィッシュ)を見つける事です。バス釣りでは当たり前な事ですが、ヒシ藻も例外ではなくベイトフィッシュの存在が重要になってきます。

ヒシ藻の釣り方をマスターして、でかいバスをカバーの中から引きずり出すエキサイティングなバスフィッシングを楽しんでみて下さいね!

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

※2014年12月30日に書いた記事「釣れすぎるヒシ藻のデカいバス」をリライトしました。